정의의 기로: 대한민국 대법관 증원 논쟁과 사법개혁의 미래

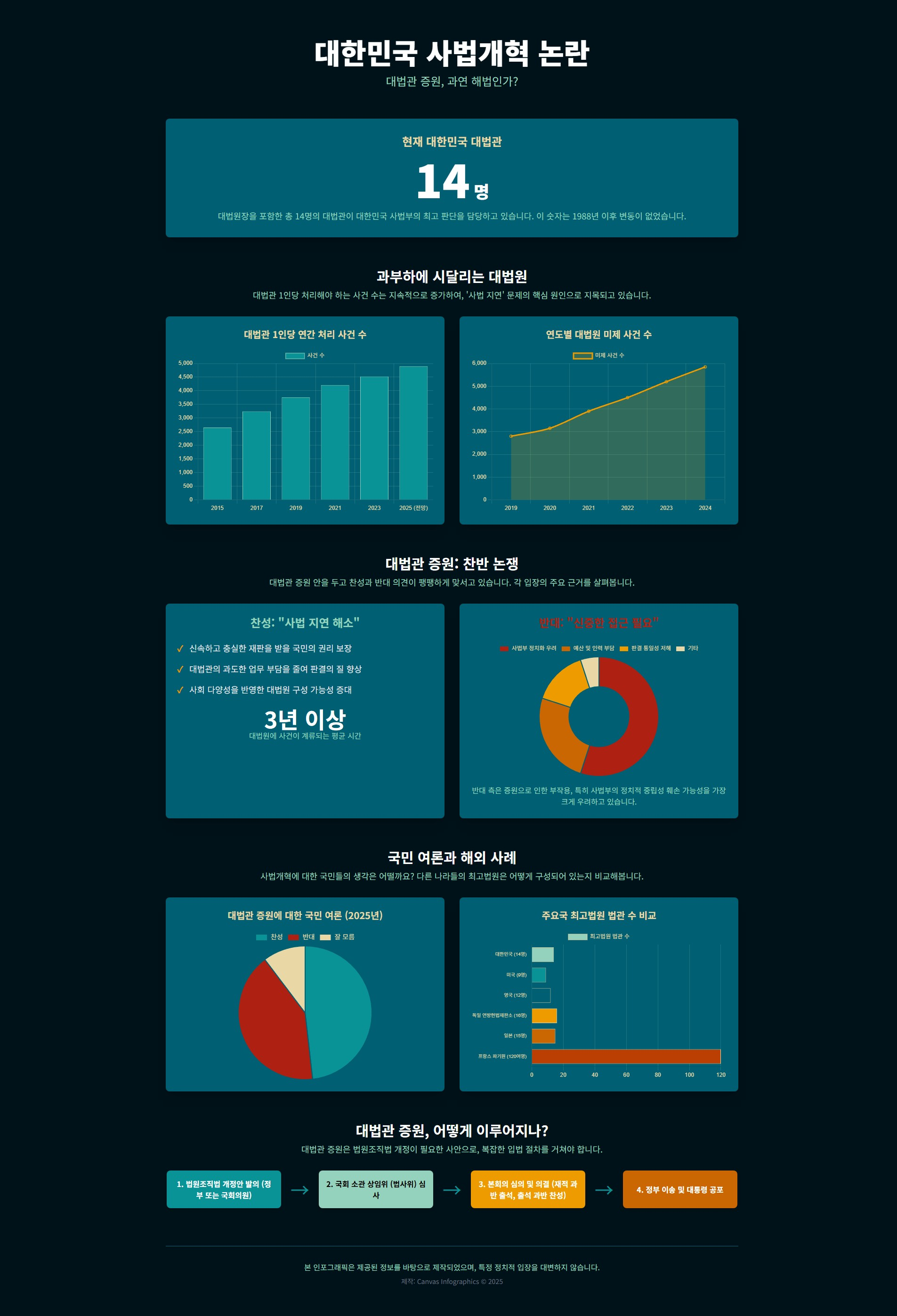

요약: 대한민국 대법원이 연 5만 건의 사건 과부하로 인한 구조적 위기에 직면한 가운데, 여당의 '대법관 48명 증원' 안이 '법원 장악(court-packing)'이라는 격렬한 논란을 빚고 있습니다. 이 글은 '3초 재판'이라는 사법 불신의 근본 원인부터, 증원안의 명분(효율성, 다양성)과 위험성(정치화), 그리고 사법부가 대안으로 제시하는 '상고법원' 설치 등 핵심 쟁점들을 심층 분석하고, 지속 가능한 사법개혁의 방향을 제시합니다.

이 블로그는 정치적 편향 없이 객관적인 시각이 필요한 내용을 제시합니다.

제1부: 사법 위기의 해부: 사건 과부하와 공적 신뢰의 침식

대한민국 대법원이 직면한 위기는 단순한 사건의 적체를 넘어, 상고심 사법 정의의 본질을 훼손하는 구조적 실패에 가깝다. 이 위기의 심각성을 양적, 질적으로 규명하는 것은 모든 개혁 논의의 불가결한 전제 조건이다. 본 장에서는 통계적 현실, 재판의 질적 저하, 그리고 근본적인 구조적 원인을 분석하여 현 상황이 단순한 업무량 문제가 아니라 사법 제도의 정체성 위기임을 논증하고자 한다.

1.1 숫자의 압박: 사건 처리 현황의 통계적 초상

대한민국 대법원의 위기는 압도적인 사건 수치에서 가장 명확하게 드러난다. 대법원은 연간 약 48,000건에서 50,000건에 달하는 사건을 처리하고 있다. 이 수치는 12명의 대법관이 실질적으로 재판 업무를 담당한다는 점을 고려할 때, 대법관 1인당 연간 4,000건이 넘는 사건을 처리해야 한다는 계산으로 이어진다. 이는 다른 선진국 최고법원의 업무량과 비교할 때 압도적으로 높은 수치이며, 물리적으로 심도 있는 심리가 불가능한 수준임을 시사한다.

1.2 숙의에서 처리로: '3초 재판'의 현실

과도한 사건 수는 필연적으로 재판의 질적 저하를 야기한다. 많은 사건이 본안에 대한 깊이 있는 심리 없이 형식적인 검토만으로 기각되는 '심리불속행' 제도는 사법 불신의 주요 원인이 되고 있다. 국민들 사이에서는 상고심이 단 '3초' 만에 결정된다는 냉소적인 비판과 함께 '복불복 재판'이라는 용어가 회자된다. 이러한 현실은 사법부에 대한 국민의 신뢰를 심각하게 훼손한다.

1.3 근본 원인: 효과적인 필터링 장치의 부재

대법원의 사건 과부하는 표면적인 증상일 뿐, 그 근본 원인은 대법원의 제도적 정체성과 역할의 모호성에 있다. 현재 대한민국 대법원은 개별 사건의 오류를 시정하는 최종 '사실심 법원'의 역할과, 법령 해석의 통일을 기하는 '정책 법원'의 역할을 동시에 수행하고 있다.

미국 연방대법원과 달리, 한국은 강력한 재량적 사건 선택 제도가 부재하여 대법원이 제3의 사실심 법원처럼 기능하게 만들며, 이는 현재의 사건 폭증을 초래한 구조적 결함이다. 이러한 분석은 현재의 위기가 단순히 '판사가 부족한' 역량의 문제가 아니라, '대법원이 무엇을 하는 곳인가'에 대한 사회적 합의와 제도적 설계가 부재한 정체성의 위기임을 보여준다.

제2부: 증원안: 사법적 문제에 대한 정치적 해법

대법원의 구조적 위기에 대응하여 여당을 중심으로 제기된 대법관 증원안은 문제 해결을 위한 구체적인 청사진을 제시함과 동시에, 격렬한 정치적 논쟁의 중심에 서 있다.

2.1 입법 청사진: 14명에서 48명으로 (혹은 그 이상으로)

논의의 핵심은 더불어민주당이 발의한 법원조직법 개정안으로, 현재 14명인 대법관 수를 48명으로 대폭 증원하는 것을 골자로 한다. 이는 현 대법원 구성을 세 배 이상으로 확대하는 급진적인 변화이다. 제안된 모델은 48명의 대법관을 노동, 조세, 행정 등 전문 분야별 재판부로 나누어 운영하는 방식이다.

2.2 명분 1: 사건 부담 완화와 충실한 심리 복원

증원안 지지자들이 내세우는 가장 주된 명분은 사건 과부하 문제에 대한 직접적인 해결책이라는 점이다. 더 많은 대법관이 사건을 나누어 맡게 되면, 대법관 1인당 처리해야 할 사건 수가 획기적으로 줄어들어 개별 사건에 대한 보다 충실하고 깊이 있는 심리가 가능해진다는 것이다. 즉, 양적 확대를 통해 사법 정의의 질적 향상을 도모하겠다는 논리이다.

2.3 명분 2: 사법부의 다양성 및 대표성 강화

증원안의 또 다른 핵심적인 명분은 사법부의 인적 구성을 다양화하여 민주적 정당성을 강화하자는 것이다. 기존의 대법관 구성이 동질적인 엘리트 집단이라는 비판에 맞서, 대법원의 문호를 넓혀 다양한 법조 직역 출신과 여성, 그리고 다양한 법철학을 가진 인물들을 임명할 기회를 창출한다는 것이다.

그러나 대법원 규모를 세 배로 늘리는 것은 대법원의 성격을 소규모 합의체 기관에서 거대한 관료제적 기관으로 바꾸는 본질적인 변화를 의미한다. 전문성은 높아질 수 있으나, 국가 전체의 법체계에 대한 통일성과 일관성이 저해될 수 있는 것이다.

제3부: 논란의 핵심: '법원 장악'과 사법부의 정치화 우려

대법관 증원안을 둘러싼 논란의 중심에는 이것이 사법부의 독립성을 침해하려는 정치적 의도를 가진 '법원 장악(court-packing)' 시도라는 강력한 반론이 자리 잡고 있다.

3.1 핵심적 비판: '사법부 장악 시도'

야권과 법조계를 중심으로 제기되는 가장 핵심적인 비판은 증원안이 특정 정파가 사법부를 자신들의 이념에 부합하는 인물들로 채우려는 의도를 숨기고 있다는 것이다. 비판의 핵심은 '시기'에 있다. 만약 증원안이 통과된다면, 법안을 주도한 집권 세력이 새로 늘어나는 34명의 대법관 임명 과정에 막대한 영향력을 행사하게 될 것이라는 우려가 제기된다.

3.2 역사적 유사 사례: 루스벨트와 과거 한국의 개혁

이러한 '법원 장악' 논란의 역사적 선례로 1937년 미국 루스벨트 대통령의 연방대법관 증원 시도가 자주 인용된다. 당시 루스벨트의 시도는 자신의 뉴딜 정책에 비판적인 대법원을 무력화시키려는 의도로 비판받으며 실패로 돌아갔다. 반면, 지지자들은 한국 대법관 정수가 과거에도 법률로 여러 차례 변경된 적이 있다며 개혁의 정당성을 주장한다.

3.3 사법부의 딜레마: 위기 인정과 독립성 수호 사이

이러한 논쟁 속에서 사법부는 매우 어려운 입장에 처해 있다. 한편으로는 증원안이 사법부의 독립성을 침해한다며 반대해야 하지만, 다른 한편으로는 심각한 사건 과부하 문제를 스스로 해결하지 못했다는 비판에서 자유로울 수 없기 때문이다. 결국 '법원 장악' 논쟁은 기술적 문제가 아니라, 한국 사회의 깊은 정치적 양극화와 제도적 신뢰의 붕괴가 표출되는 현상으로 이해해야 한다.

제4부: 증원안을 넘어: 대안적 개혁 방안에 대한 비판적 평가

정치적으로 민감한 대법관 증원안에 대한 논의를 넘어, 본 장에서는 주로 사법부가 옹호해 온 대안적 개혁 방안들을 비판적으로 검토하고자 한다.

4.1 사법부의 선호 방안: 상고법원 설치

사법부가 수년간 일관되게 주장해 온 핵심적인 대안은 '상고법원(上告法院)'의 설치이다. 상고법원은 대법원과 고등법원 사이에 새로운 재판소를 신설하여, 법리적으로 중요도가 낮은 대다수의 상고 사건을 전담 처리하도록 하는 구상이다. 이를 통해 대법원은 본연의 '정책 법원'으로서의 정체성을 회복할 수 있다는 것이 사법부의 주장이다. 그러나 이 제안은 과거 여러 차례 입법이 시도되었으나 좌절된 바 있다.

4.2 문지기의 강화: 고등법원 기능 개편

또 다른 방안은 기존 고등법원의 상고심 기능을 강화하는 것이다. 이는 새로운 법원을 신설하는 것보다 기존의 사법 체계에 가해지는 충격이 적다는 장점이 있다. 하지만 이 역시 대법원으로의 상고를 근본적으로 제한하지 못한다면 미봉책에 그칠 수 있다.

4.3 구조적 해법과 인적 해법의 비교: 장단점 분석

결국 사법개혁 논쟁은 근본적으로 다른 두 가지 철학의 대립으로 요약될 수 있다.

- 인적 기반 해법 (대법관 증원): 현재 구조는 문제가 없으나 인력이 부족하다고 전제한다. 장점은 즉각적인 사건 수 감소와 다양성 확보이지만, 정치적 편향성 논란과 법리 파편화 위험이 있다.

- 구조적 기반 해법 (상고법원 등): 현재 구조 자체에 결함이 있다고 본다. 장점은 대법원의 정체성을 보존하는 것이지만, 절차가 복잡해지고 정치적으로 채택되기 어렵다는 단점이 있다.

역설적으로, 과거에 상고법원 설치와 같은 온건한 개혁안이 정치적 합의를 이루지 못하고 실패했기 때문에, 현재 대법관 증원이라는 훨씬 급진적인 제안이 등장할 수 있는 정치적 공백이 생겨났다.

제5부: 비교 사법 분석: 최종 상고심에 대한 국제적 모델

대한민국 내부의 정치적 논쟁을 넘어 객관적인 기준점을 제시하기 위해, 주요 법률 시스템들이 최고법원을 어떻게 운영하고 있는지 비교 분석하고자 한다.

5.1 전문화 모델: 독일 연방사법재판소 (BGH)

증원안 지지자들이 참조하는 독일 BGH는 128명의 법관이 고도로 전문화된 '부'에 소속되어 사건을 처리한다. 그러나 독일은 복잡한 연방제 구조 하에서 작동한다는 점에서 한국과 단순 비교는 어렵다.

5.2 엄격한 필터링 모델: 일본과 미국

일본과 미국은 소수의 법관으로 최고법원을 운영하되, 강력한 사건 필터링 장치를 통해 업무량을 통제한다. 일본 최고재판소는 단 15명의 재판관으로, 미국 연방대법원은 단 9명의 대법관이 '이송명령'을 통해 100건 미만의 사건만 심리한다.

5.3 교훈의 종합: 단일한 성공 모델은 없다

국제 사례의 교훈은, 성공적인 시스템의 핵심은 법원의 규모, 사건 선택 메커니즘, 그리고 제도적 역할이 서로 조화롭게 정렬되어 있는지 여부라는 것이다. 대한민국의 현행 시스템은 소규모 인력 구조를 가지고 있으면서도 방대한 사건량을 감당해야 하는 모순적인 상황에 처해 있다.

| 국가 | 최고법원 명칭 | 법관 수 | 연간 처리 사건 수 (약) | 주요 사건 선택 제도 | 핵심 제도적 역할 |

|---|---|---|---|---|---|

| 대한민국 | 대법원 | 14명 | 48,000건 | 제한적 기각 (심리불속행) | 혼합형 (오류 시정 & 정책) |

| 독일 | 연방사법재판소 (BGH) | 128명 | 6,000건 | 법률심 상고 | 전문화된 최종심 |

| 일본 | 최고재판소 | 15명 | 2,000건 | 매우 제한적 | 헌법/정책 심사 |

| 미국 | 연방대법원 | 9명 | 100건 미만 (구두변론) | 재량적 (이송명령) | 헌법/정책 심사 |

이 표는 대한민국 대법원이 그 규모에 비해 처리해야 할 사건 수가 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 많다는 사실을 명백히 보여준다. 한국은 독일처럼 크고 전문화된 법원도, 미국/일본처럼 강력한 필터링 장치도 갖추지 못한 채 위기를 맞고 있다.

제6부: 종합 및 지속 가능한 사법개혁을 위한 전략적 제언

본 보고서는 사법개혁 문제의 다층적 본질을 규명했다. 이를 바탕으로 본 장에서는 사법부의 독립성을 수호하면서도 시급한 위기를 해결하기 위한 구체적이고 단계적인 정책 방향을 제시하고자 한다.

6.1 핵심 딜레마의 재확인: 행동의 필요성과 행동의 위험성

결론적으로, 현재의 상황은 명백한 딜레마에 봉착해 있다. 한편으로는 사법 위기를 해결하기 위한 개혁이 시급하게 필요하지만, 다른 한편으로는 가장 유력하게 거론되는 증원안이 사법부의 정치적 중립성을 훼손할 수 있다는 정당한 우려가 존재한다.

6.2 단계적이고 다각적인 개혁 접근법

단 하나의 '만병통치약'을 찾기보다는, 다음과 같은 단계적이고 복합적인 전략을 제안한다.

- 1단계 (단기): 정치적 논란이 적은 절차적·행정적 개혁(심리불속행 기준 명확화, 고등법원 전문 재판부 설치 등)을 즉각 시행한다.

- 2단계 (중기): 초당파적 '사법개혁위원회'를 구성하여 합의에 기반한 점진적 증원(예: 20~24명)과 임명 절차의 탈정치화(예: 가중 다수결)를 설계한다.

- 3단계 (장기): "대법원의 핵심 역할은 무엇인가?"라는 근본적인 질문에 대한 사회적 합의를 도출하고, 그에 기초하여 장기적인 사법 구조(전문 대법원, 상고법원, 미국식 상고제도 등)를 재검토한다.

6.3 최상위 원칙: 결과의 정당성을 위한 과정의 탈정치화

모든 지속 가능한 개혁은 반드시 광범위한 정치적·국민적 합의를 구축하는 과정을 통해 달성되어야 한다. 개혁의 목표는 정치적 전투에서의 승리가 아니라, 정의를 실현하는 기관에 대한 국민의 믿음을 회복하는 것이어야 한다. 이 논쟁의 결과는 사법부를 넘어, 대한민국 민주주의의 성숙도를 가늠하는 중대한 시험대가 될 것이다.

Q&A: 대법관 증원 논쟁 핵심 요약

Q. 현재 대한민국 대법원의 가장 큰 문제가 무엇인가요?

A. 압도적인 '사건 과부하'가 가장 큰 문제입니다. 12명의 대법관이 연간 약 5만 건(1인당 4,000건)의 사건을 처리해야 하는 물리적으로 불가능한 상황입니다. 이로 인해 상고심이 제대로 된 심리 없이 기각되는 '3초 재판', '복불복 재판'이라는 비판이 나오며 사법부 전체의 신뢰가 무너지고 있습니다.

Q. 여당이 추진하는 '대법관 48명 증원' 안은 무엇인가요?

A. 현재 14명인 대법관 수를 48명으로 대폭 늘리는 법원조직법 개정안입니다. 지지자들은 이를 통해 1인당 사건 수를 줄여 '효율성'을 높이고, 다양한 배경의 법조인을 임명하여 '다양성'을 확보할 수 있다고 주장합니다. 또한, 대법관을 전문 재판부로 나누어 운영하는 방식(독일식)을 제안하고 있습니다.

Q. 왜 '법원 장악' 또는 '코트 패킹'이라는 비판이 나오나요?

A. '시기'가 문제의 핵심입니다. 만약 법안이 통과되면, 현재의 대통령과 여당이 새로 늘어나는 34명의 대법관 임명 과정에 절대적인 영향력을 행사하게 됩니다. 비판론자들은 이것이 순수한 개혁이 아니라, 특정 정파에 우호적인 인물들로 사법부를 채우려는 '정치적 의도'이며, 사법부의 독립성을 심각하게 훼손하는 '법원 장악' 시도라고 비판합니다.

Q. 사법부(법원)가 제시하는 대안은 무엇인가요?

A. 사법부는 인력을 늘리는 '인적 해법'보다는 시스템을 바꾸는 '구조적 해법'을 선호합니다. 대표적인 것이 '상고법원' 설치입니다. 이는 대법원 아래에 새로운 법원을 만들어 중요도가 낮은 상고 사건을 걸러내고, 대법원은 헌법/법률적 쟁점이 큰 '정책 법원'의 역할에만 집중하도록 하는 방안입니다. 하지만 이 안은 과거 정치권의 무관심으로 여러 번 좌절되었습니다.

함께 보면 좋은 글

Crossroads of Justice: An In-Depth Analysis of South Korea's Supreme Court Expansion Debate

Summary: As South Korea's Supreme Court faces a structural crisis from an overload of 50,000 cases annually, the ruling party's proposal to "expand to 48 justices" has ignited a fierce controversy over "court-packing." This article provides an in-depth analysis of the core issues, from the "3-second trials" eroding public trust, to the proposal's justifications (efficiency, diversity) and its risks (politicization), as well as the judiciary's alternative proposal of an "Appellate Court."

This blog post presents content that requires an objective perspective, free from political bias.

Part 1: Anatomy of a Judicial Crisis: Caseload Overload and Erosion of Public Trust

The crisis facing the Supreme Court of Korea is not merely a case backlog; it is a structural failure undermining the essence of justice. This section analyzes the statistical reality, the qualitative decline in trials, and the root causes to argue that this is a crisis of judicial identity, not just workload.

1.1 The Pressure of Numbers: A Statistical Portrait

The crisis is most evident in the overwhelming statistics. The Supreme Court processes 48,000 to 50,000 cases annually. With only 12 justices effectively handling cases, this averages over 4,000 cases per justice per year. This figure is overwhelmingly higher than that of other developed nations' high courts, suggesting that in-depth deliberation is physically impossible.

1.2 From Deliberation to Processing: The Reality of "3-Second Trials"

The excessive caseload inevitably leads to a decline in the quality of trials. The "dismissal without deliberation" system (Simri-bul-sokhaeng), where many cases are dismissed without a deep review, has become a major source of public distrust. Cynical terms like "3-second trial" and "lottery trial" (implying luck, not law) are common. This severely erodes public confidence in the judiciary.

1.3 The Root Cause: Lack of an Effective Filtering Mechanism

The caseload is a symptom; the root cause is the ambiguity of the Supreme Court's role. It currently performs the dual functions of a 'court of last resort' (correcting errors in individual cases) and a 'policy court' (setting legal standards). Unlike the U.S. Supreme Court, Korea lacks a strong discretionary docket, allowing too many cases to reach the top. This is an identity crisis: a court with the small-scale structure of a policy court is being forced to perform the function of a high-volume appeals court.

Part 2: The Expansion Proposal: A Political Solution to a Judicial Problem

In response to this crisis, the ruling party's proposal to expand the number of justices has become the center of a fierce political debate.

2.1 The Legislative Blueprint: From 14 to 48 (or more)

The core proposal is an amendment to the Court Organization Act, drastically increasing the number of justices from 14 to 48. This is a radical, more than threefold expansion. The proposed model involves organizing the 48 justices into specialized divisions (labor, tax, admin, etc.), similar to the German Federal Court of Justice (BGH).

2.2 Justification 1: Easing the Caseload and Restoring Deliberation

The primary justification is that this is a direct solution to the overload. More justices would mean fewer cases per justice, allowing for more faithful and in-depth reviews. It's presented as a mathematical solution to "lottery trials," aiming to improve the quality of justice through quantitative expansion.

2.3 Justification 2: Enhancing Judicial Diversity and Representation

The other key rationale is to strengthen democratic legitimacy by diversifying the court's composition. Critics have long pointed out that the court is a homogenous elite group. The expansion, supporters argue, would open the door to individuals from various legal backgrounds, women, and diverse legal philosophies.

However, tripling the court's size fundamentally changes its nature from a small collegial body to a large bureaucracy. While specialization might increase, the uniformity and consistency of the nation's legal jurisprudence could be fragmented.

Part 3: The Core Controversy: 'Court-Packing' and Fears of Politicization

At the heart of the controversy is the powerful counter-argument that the expansion proposal is a politically motivated attempt at "court-packing" intended to undermine judicial independence.

3.1 The Core Criticism: An Attempt to "Take Over the Judiciary"

The central criticism is that the bill masks an intent by a specific political faction to fill the court with like-minded individuals. The key concern is 'timing.' If the bill passes, the ruling power that championed it would wield enormous influence over the appointment process for 34 new justices.

3.2 Historical Parallels: FDR and Past Korean Reforms

This "court-packing" debate often cites the historical precedent of U.S. President Franklin D. Roosevelt's failed 1937 attempt to expand the Supreme Court, which was seen as a move to neutralize a court hostile to his New Deal policies. Supporters of the bill, however, note that the number of Korean justices (being set by law, not the constitution) has been changed several times in the past.

3.3 The Judiciary's Dilemma: Between Admitting Crisis and Defending Independence

The judiciary is in a difficult position. It must oppose the bill as a political threat to its independence, yet it is vulnerable to criticism for failing to solve the chronic caseload crisis itself. Ultimately, the "court-packing" debate is not a technical one, but a phenomenon of collapsed institutional trust and deep political polarization.

Part 4: Beyond Expansion: A Critical Evaluation of Alternative Reforms

Moving past the politically charged expansion debate, this section critically examines the alternative reform measures, primarily those advocated by the judiciary itself.

4.1 The Judiciary's Preferred Solution: Establishing an "Appellate Court"

The judiciary's long-standing core alternative is the establishment of a new "Appellate Court" (Sanggobeobwon). This new court, positioned between the High Courts and the Supreme Court, would handle the majority of routine appeals. This would, in theory, allow the Supreme Court to revert to its proper role as a 'policy court.' However, this proposal has repeatedly failed to pass in the past.

4.2 Strengthening the Gatekeepers: Reforming High Court Functions

Another alternative is to strengthen the finality of High Court rulings, reducing the need for unnecessary appeals. This is seen as less disruptive than creating a new court but may only be a stopgap measure if it doesn't fundamentally limit appeals to the Supreme Court.

4.3 Comparing Solutions: Structural vs. Personnel

The debate boils down to two philosophies:

- Personnel-Based Solution (Expansion): Assumes the system is fine but understaffed. The fix is to add more people. (Pros: direct caseload reduction, diversity. Cons: politicization, fragmented jurisprudence).

- Structural-Based Solution (Appellate Court): Assumes the system itself is flawed. The fix is to change the structure. (Pros: preserves Supreme Court's identity. Cons: more bureaucracy, politically difficult to pass).

Ironically, the failure of moderate, structural reforms like the Appellate Court created the political vacuum that allowed the current, much more radical expansion proposal to emerge.

Part 5: Comparative Analysis: International Models for Final Appeals

To provide an objective benchmark, this section analyzes how other major legal systems operate their highest courts.

5.1 The Specialization Model: Germany's Federal Court of Justice (BGH)

The German BGH, often cited by expansion proponents, has 128 judges in highly specialized panels. This allows for efficiency and expertise. However, Germany's federal structure is vastly different from Korea's unitary system, making direct comparisons difficult.

5.2 The Strict Filtering Model: Japan and the United States

In contrast, Japan and the U.S. operate with small high courts but control their workload through powerful filtering mechanisms. Japan's Supreme Court has just 15 justices. The U.S. Supreme Court has just 9 justices and hears fewer than 100 cases per year via its discretionary 'writ of certiorari.'

5.3 Synthesizing the Lessons: No Single Model for Success

The lesson from international cases is that there is no single right answer. The key is alignment between the court's size, its selection mechanism, and its defined role. Korea's current system is a dysfunctional hybrid: it has the small size of a policy court but the crushing caseload of an error-correction court.

| Country | High Court Name | No. of Judges | Annual Cases (Approx.) | Key Selection/Filter | Core Institutional Role |

|---|---|---|---|---|---|

| South Korea | Supreme Court | 14 | 48,000 | Limited Dismissal | Hybrid (Error & Policy) |

| Germany | Federal Court (BGH) | 128 | 6,000 | Appeal on points of law | Specialized Final Review |

| Japan | Supreme Court | 15 | 2,000 | Very restrictive | Constitutional/Policy |

| USA | Supreme Court | 9 | < 100 (Oral Arguments) | Discretionary (Certiorari) | Constitutional/Policy |

The table clearly shows that the number of cases the South Korean Supreme Court must handle is disproportionately massive. The data proves this is a structural deformity requiring a fundamental solution, not just a political spat. Korea has neither the large, specialized court of Germany nor the powerful filters of the US/Japan.

Part 6: Conclusion and Strategic Recommendations for Sustainable Reform

This report has examined the multi-faceted nature of the judicial reform problem. Based on this, this section proposes a specific, phased policy direction to resolve the crisis while defending judicial independence.

6.1 Reconfirming the Core Dilemma: The Need for Action vs. The Risk of Action

In conclusion, the situation is a clear dilemma. On one hand, reform is urgently needed. On the other, the most prominent proposal—expansion—carries a legitimate risk of undermining the political neutrality of the judiciary.

6.2 A Phased and Multi-Faceted Approach to Reform

Rather than a single 'silver bullet', a phased strategy is proposed:

- Phase 1 (Short-term: 1-2 years): Immediately implement procedural and administrative reforms with less political controversy (e.g., clarifying dismissal criteria, strengthening specialized panels in High Courts).

- Phase 2 (Mid-term: 2-5 years): Form a non-partisan 'Judicial Reform Committee.' This committee would recommend a gradual, consensus-based expansion (e.g., to 20 or 24 justices) but, more importantly, design a depoliticized appointment process (e.g., requiring a supermajority for confirmation).

- Phase 3 (Long-term: 5-10 years): Re-examine the fundamental structure of the judiciary based on the question: "What is the core role of the Supreme Court?" The answer could lead to a specialized German-style court, an Appellate Court, or a US-style discretionary system.

6.3 The Overarching Principle: Depoliticize the Process to Legitimize the Outcome

The final recommendation is that all sustainable reform must be achieved through a process of broad political and public consensus. The goal of reform must not be to win a political battle, but to restore public faith in the institutions of justice. The outcome of this debate will be a critical test of South Korea's democratic maturity.

Q&A: Key Takeaways of the Supreme Court Debate

Q. What is the biggest problem with South Korea's Supreme Court right now?

A. The biggest problem is a crushing 'case overload.' 12 justices have to process nearly 50,000 cases a year (4,000 per justice), which is physically impossible. This leads to appeals being dismissed without proper review, earning criticism like "3-second trials" or "lottery trials," and destroying public trust in the judiciary.

Q. What is the '48-Justice Expansion' bill proposed by the ruling party?

A. It's a bill to drastically increase the number of Supreme Court justices from 14 to 48. Supporters claim this will improve 'efficiency' by reducing caseloads per justice and enhance 'diversity' by appointing people from varied backgrounds. It also proposes organizing the court into specialized divisions (like the German model).

Q. Why are critics calling this 'court-packing'?

A. The 'timing' is the core issue. If the bill passes, the current president and ruling party would control the appointment of all 34 new justices. Critics argue this isn't genuine reform but a 'political move' to fill the court with allies, which would severely damage judicial independence. This is the classic definition of 'court-packing'.

Q. What is the judiciary's (the court's) alternative solution?

A. The judiciary favors a 'structural solution' over a 'personnel solution.' Its main proposal is the creation of an 'Appellate Court' (Sanggobeobwon). This new court would sit below the Supreme Court and filter out less significant appeal cases, allowing the Supreme Court to focus only on major cases as a 'policy court.' However, this idea has failed to gain political traction in the past.

Recommended Reading

프로젝트 G4: 2030년 세계 4대 방산 강국으로 도약하기 위한 대한민국 전략 분석 / Project G4: An Analysi

View English Version 한국어 버전 보기 프로젝트 G4: 2030년까지 세계 4대 방산 강국으로 도약하기 위한 대한민국 전략 분석#K방산 #프로젝트G4 #방위산업 #ADEX2025 #세계4대방산강국 #국방R&D #방산수출 #기

www.ideas6926.cloud

2025년 10월 암호화폐 플래시 크래시: 190억 달러 증발의 전말 / Anatomy of a Flash Crash: Reconstructing the Oc

View English Version 한국어 버전 보기 플래시 크래시 해부: 2025년 10월 암호화폐 시장 붕괴의 재구성#플래시크래시 #암호화폐 #비트코인 #트럼프관세 #연쇄청산 #레버리지 #하이퍼리퀴드 #내부자거래

www.ideas6926.cloud